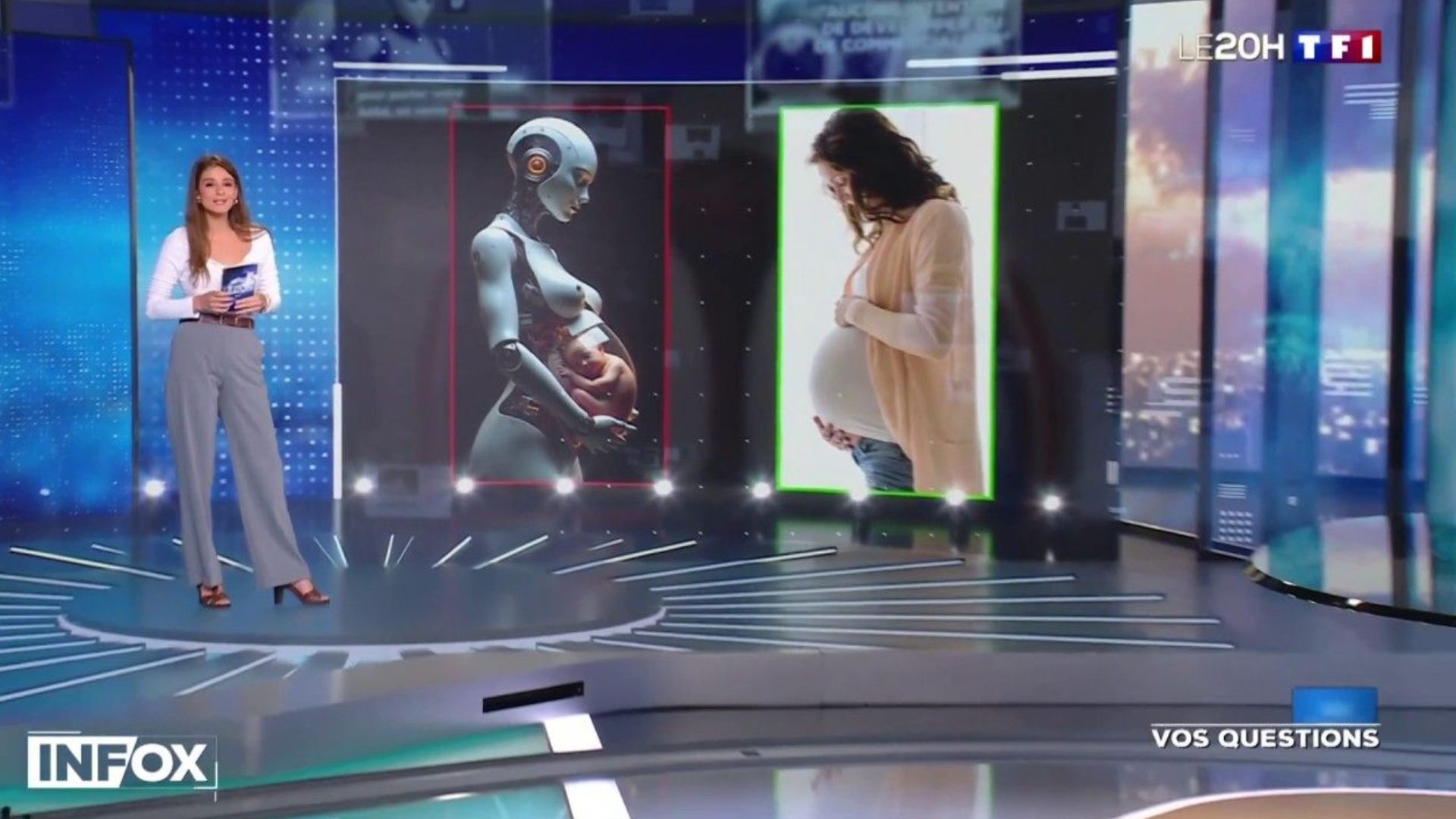

Vous avez peut-être vu passer ce titre hallucinant : la Chine travaillerait sur un robot humanoïde capable d’être enceinte et de mettre au monde des bébés humains. Une info qui sent la science-fiction à plein nez, mais qui a pourtant circulé sur de nombreux médias ces derniers jours. Alors, info ou intox ? Et surtout, où en est vraiment la science sur la question de l’utérus artificiel ?

Quand l’intox fait la Une

Tout commence début août, avec une interview publiée dans un média chinois spécialisé en sciences et technologies. Zhang Qifeng, présenté comme fondateur de Kaiwa Technology, aurait alors décrit une technologie révolutionnaire : un robot humanoïde grandeur nature, équipé d’un utérus artificiel, prêt à donner naissance à de vrais bébés dès… 2026 ! Certains articles annonçaient même un prix de lancement – 13 000 euros pour « acheter » ce robot futuriste.

Problème : tout était faux. Les propos de Zhang Qifeng ont été tronqués, sortis de leur contexte, et les médias se sont emballés. L’Université technologique de Nanyang, où il aurait étudié, a en effet rapidement démenti. L’entreprise mentionnée aussi. Résultat : plusieurs articles ont disparu aussi vite qu’ils avaient fleuri. Néanmoins, derrière ce coup de buzz se cache une vraie question scientifique : et si, un jour, l’utérus artificiel devenait réalité ?

L’ectogenèse, une idée vieille de plusieurs décennies

L’utérus artificiel porte un nom savant : l’ectogenèse. Il s’agit de développer un embryon ou un fœtus à l’extérieur du corps humain, dans un dispositif technologique. Cette idée n’a rien de neuf. Dès 2005, le biologiste Henri Atlan publiait un ouvrage intitulé « L’Utérus artificiel ». Et dans le domaine médical, les réflexions existent depuis plus de 20 ans.

En 2017, une avancée majeure a d’ailleurs eu lieu : une équipe de chercheurs de Philadelphie a réussi à maintenir en vie des fœtus d’agneaux dans un « Biobag », un sac rempli de liquide amniotique artificiel. Les petits moutons ont grandi plusieurs semaines ainsi, prouvant que la technologie pouvait fonctionner, au moins chez l’animal. Cependant, pour l’humain : on en est encore loin.

Où en est la science aujourd’hui ?

Selon Israël Nisand, ancien chef du pôle de Gynécologie-Obstétrique des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg cité par le média National Geographic, « on sait que cela arrivera un jour, mais pour l’instant, on est loin du compte ». Concrètement, la science sait déjà cultiver un embryon pendant 2 à 3 semaines et sauver des prématurés à partir de 22 semaines. Problème : il reste une zone grise d’environ 20 semaines où la gestation artificielle est encore impossible. Les échanges complexes entre la mère et le fœtus, notamment via l’endomètre, demeurent un mystère. Reproduire cette symbiose biologique est ainsi aujourd’hui hors de portée.

Des promesses, mais aussi des inquiétudes

Céline Lafontaine, sociologue à l’Université de Montréal citée par le média National Geographic, rappelle que l’utérus artificiel fait partie de « l’économie de la promesse » : une tendance dans la recherche biomédicale à vendre des espoirs, souvent plus vite que ne progresse réellement la science. Autrement dit, on parle beaucoup de ce que cela pourrait permettre, mais la réalité est bien plus lente et complexe.

Les promesses, elles, sont nombreuses : réduire les risques de mortalité maternelle (80 femmes meurent encore chaque année en France en donnant la vie), protéger les fœtus de la pollution ou de maladies ou encore offrir une alternative à la GPA (gestation pour autrui), en particulier pour les femmes sans utérus.

Sauf que les doutes persistent : qu’en serait-il du lien affectif entre la mère et l’enfant ?, la grossesse « hors corps » ne risquerait-elle pas de déshumaniser la naissance ?, ne glisserait-on pas vers une vision ultra-marchande du corps et de la reproduction ?.

Alors, robot ou pas robot ?

Non, vous ne verrez pas un robot « enceinte » en train de pousser des cris d’accouchement dans un bloc opératoire avant 2026. L’affaire chinoise était une rumeur gonflée à l’excès. Toutefois, l’ectogenèse reste un sujet sérieux étudié par les chercheurs.

L’idée d’un utérus artificiel fascine autant qu’elle inquiète. D’un côté, elle représente un immense progrès potentiel pour la santé des femmes et des bébés. De l’autre, elle renvoie à un imaginaire transhumaniste : créer la vie en laboratoire, choisir ses enfants, contourner les limites biologiques.

Au fond, l’utérus artificiel n’est pas qu’une affaire de science. C’est une histoire de société, de rapport au corps et à la maternité. Aujourd’hui déjà, la technologie repousse les limites : FIV, congélation d’ovocytes, chirurgie néonatale… Ces progrès permettent à des milliers de familles d’exister. Le vrai défi est ainsi sans doute de garder en tête une idée simple et positive : l’essentiel est que chaque naissance reste un acte d’amour et d’humanité.